Manusia adalah mahluk yang tak pernah berhenti belajar. Setiap bagian dari diri kita selalu belajar. Tubuh, kepala dan hati kita juga belajar. Karena itu, senang dan sedih juga dipelajari.

Apa yang Kamu rasakan saat bangun pagi? Apa yang spontan Kamu katakan saat kejadian luar biasa menimpa? Itu semua adalah kebiasaan yang kita pelajari, baik disadari atau tidak disadari.

Kebanyakan orang mengira bahwa belajar itu urusan kepala. Kita membaca, diskusi, sekolah atau kuliah, adalah aktivitas belajar. Sementara aktivitas lainnya dianggap sebagai belajar tambahan, atau orang bilang mempunyai efek belajar. Sir Ken Robinson menggambarkan dengan anekdot yang usil. Dia mengatakan bahwa tubuh para profesor (sesungguhnya kita semua) adalah kendaraan untuk membawa kepala mereka ke pertemuan-pertemuan. Artinya, semakin kita dewasa, diri kita semakin menyusut ke kepala. Kita semakin mengabaikan keberadaan hati dan tubuh.

Setiap aktivitas kita, baik yang dilakukan oleh tubuh, kepala dan hati, selalu meninggalkan jejak belajar. Jejak itu semakin lama akan semakin menciptakan kebiasaan. Misalnya saja guru atau dosen yang sering mengajar. Di sekolah atau kampusnya mungkin tidak hanya terdiri dari satu kelas untuk satu mata pelajaran atau mata kuliah. Untuk itu, dalam satu minggu, ia dapat mengajar materi yang sama di kelas-kelas tersebut. Pengalaman itu diulang-ulang, sehingga menguatkan kelekatannya pada diri yang mengalami. Karena itulah guru atau dosen itu semakin menguasai mata pelajaran atau mata kuliah tersebut. Ini yang membentuk ingatan, baik yang disadari atau yang tidak (voluntary memory).

Kalau kita tengok definisi dari ingatan saja, secara sederhana dapat diartikan penyimpanan, pengodean dan penempatan, serta pemanggilan kembali informasi. Jadi, jika disebut sebagai kemampuan mengingat atau daya ingat, maka orang dengan ingatan yang kuat memiliki kemampuan tersebut dengan baik. Tidak terkecuali jejak-jejak emosi yang kita alami.

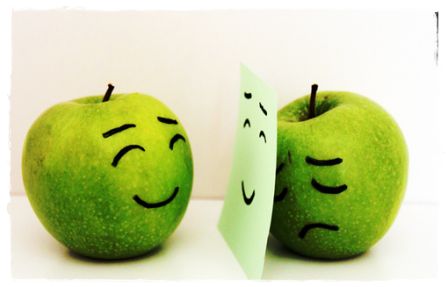

Pengalaman kita tidak hanya melibatkan tubuh dan pikiran, tetapi juga hati. Karena itulah dalam diri kita juga ada jejak emosi. Kita yang sering mengalami kesedihan, maka akan membentuk pribadi yang penyedih alias galau. Begitu juga dengan yang sering berbahagia, maka akan menjadi pribadi yang bahagia.

Namun kebahagiaan dan kesedihan juga sebagai bagian dari belajar. Lho kok bisa senang dan galau dipelajari? Ketika kita terbiasa pada salah satu perasaan tersebut, maka kita akan cenderung merasakan itu, apapun situasinya. Yang biasa galau, maka ketika mendengarkan lelucon, akan banyak pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan untuk tertawa. Karena itulah ada orang yang merasa kesepian dalam keramaian, misalnya dalam pesta yang meriah. Begitu juga yang terbiasa bahagia, maka ketika suasananya mengharu biru, dengan cepat bisa melihat sisi lucu, senang dan lebih optimis. Ini semua pilihan. Kamu pilih yang mana?

Karena itulah, jika sekarang kecenderungan kita melihat dari sisi gelap (sedih)nya, maka berarti kita punya default system yang sedih. Kita lebih baik belajar untuk membiasakan merasa bahagia. Jika ada waktu, lakukan kegiatan yang menyegarkan (refreshing), ngobrol dan bersenda gurau, menikmati senja, melihat tontonan komedi, bermain dengan anak-anak dan sebagainya. Itu adalah cara kita untuk menciptakan jejak-jejak kebahagiaan, dan pada akhirnya akan menjadi diri kita.

Contoh di paragraf sebelumnya menyebutkan ‘bermain dengan anak-anak’. Kenapa anak-anak? Mereka adalah figur yang bahagia. Artinya, anak-anak diciptakan dalam kondisi yang positif, dalam hal ini bahagia. Berarti kita dulu terlahir bahagia ya? Iya dong. Sayang kan kalau kita jadi pribadi yang mellow?

Berbicara tentang anak-anak, bagaiamana tentang belajar senang dan sedih ini? Anak-anak yang bahagia juga bisa belajar sedih. Kesedihan itu bagian dari diri. Jadi sedih itu memang kodrat alamiah. Jadi sedih tetap saja penting. Tapi jika kesedihan jadi template-nya, maka sangat disayangkan kalau anak-anak berubah menjadi penyedih.

Karena itu, kita sebagai orangtua atau pendamping anak, juga punya peran mendukung anak untuk belajar merasakan. Jika orang di sekitar anak adalah orang-orang yang galau, maka anak akan belajar menjadi galau. Begitu juga orangtua atau keluarga yang sering melibatkan anak dalam kesedihan, misalnya memarahinya, melarang, bahkan membullynya, maka kita sedang menciptakan generasi yang penyedih.

Karena senang dan sedih dapat dipelajari, coba lihat kembali diri kita, apakah kita cenderung bahagia atau justru adalah pribadi yang penyedih?